江戸時代の末期、開港により日本の蚕種(蚕の卵)がヨーロッパに輸出されるようになりました。当時ヨーロッパでは微粒子病という蚕の病気が蔓延していて、イタリア、フランスの蚕糸業は壊滅寸前に追い込まれていました。

このため微粒子病に冒されていない蚕種を求めて、はるばる日本や中国にまでやってきたのです。 蚕種の輸出は1864年(元治元年)から1877年(明治10年)まで続きました。当時輸出された蚕種は色の付いた繭を作る品種でした。ヨーロッパでは伝統的に着色繭を好む風習があり、輸出蚕種の引合いも黄繭種が求められました。しかし当時の日本には着色蚕種は少なかったそうです。

本来繭は白ではなく着色繭だったそうです。それを長い年月をかけて着色繭を改良し、白繭を作りました。ヨーロッパ種や中国種は日本種と比べて着色繭が多いので、ヨーロッパの人にとっては着色繭が普通で、むしろ白繭のほうが不自然だったのかもしれません。 白繭は純白のものから幾分くすんだものまであります。着色繭は黄、肉色、笹、紅などがあります。

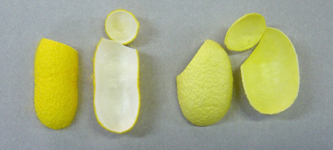

白繭を作るか着色繭を作るかは遺伝で決まります。白い繭を作る蚕の雄と雌を交配させると基本的に次の代は白い繭を作る蚕になります。着色繭を作る蚕の雄と雌を交配すると次の代は着色繭を作る場合が多いです。そして白い繭を作る雄と着色繭を作る雌を交配すると、次の代は着色繭を作る場合が多く、遺伝的に着色繭が優性に出る場合が多いようです。実際に白繭を作る蚕と着色繭を作る蚕を交配させてみました。出来上がった交雑種は着色繭を作りました(写真)。

黄、肉色、紅の繭はカロチノイド系の色素を多く含んでいます。カロチノイドはカロチン類とキサントフィル類に分けることが出来ます。

黄繭はルテイン、ビオラキサンチンなどのキサントフィル類を多く含んでいます。

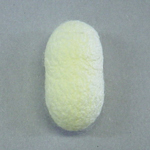

黄繭はルテイン、ビオラキサンチンなどのキサントフィル類を多く含んでいます。 肉色と紅の繭はβカロチン、ネオβカロチンからなるカロチン類を多く含んでいます。写真は肉色繭です

肉色と紅の繭はβカロチン、ネオβカロチンからなるカロチン類を多く含んでいます。写真は肉色繭です

[写真の繭は農業生物資源研究所で頂きました] 笹繭はフラボノイド系の色素を多く含んでいます。

笹繭はフラボノイド系の色素を多く含んでいます。

[写真の繭は農業生物資源研究所で頂きました]

これらの着色繭を作る蚕は、桑葉中の色素を絹糸腺に取り込むので色の付いた糸を吐きます。絹糸腺とは繭糸の原料を生産する器官のことです。

天然の着色繭を切ってみると中は白く(写真左側)、染料で染めた繭は中まで染まっています(下写真右側)。 蚕は糸を吐くとき、足場を作って外側から繭を作っていきます。天然の着色繭は繭の外側、つまり糸の吐き始めに色素が多く含まれているようです。