蚕の品種はその起源や性状などの違いから四つのグループに分けることが出来ます。その四つとは日本種、中国種、欧州種、熱帯種です。これらはもともと異なった地域種ごとの特徴に基づいて名付けられたものですが、次第に他のグループとの間に混血が起こり、もしくは品種改良が行われ、純粋に系統が保たれているのは熱帯種を除いてほとんどありません。取り扱いの便宜上、長形で胴にくびれのある繭(俵形)を作る品種を日本種、楕円形の繭を作る品種を中国種として扱う場合もあります。

また、一年に何回孵化するかという分類によって蚕をグループに分けることが出来ます。今年生まれた卵が来年にならないと孵化しない品種を一化性と呼びます。今年生まれた卵がもう一度その年に孵化するのが二化性、生まれるたびに孵化してしまうのを多化性と呼びます。

これらをふまえて蚕を分類するとこのようになります。

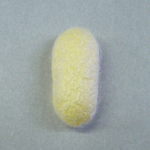

- 日本種

- 幼虫の発育経過は長く、不良な環境条件、特に低温多湿に対し耐性があります。繭は中くびれのある俵形が多く繊度が太い。一化性、または二化性で、多化性もありましたが現存していません。

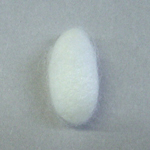

- 中国種

- 幼虫の経過は比較的短く、高温に対し耐性があるものが多い。繭は楕円形で繭糸は細くて長い。一化性または二化性です。

- 欧州種

- 卵も幼虫も形が大きく、幼虫の発育経過は長い。繭は俵形または長楕円形で、繭糸は繊度が太い。一化性です。

[写真の繭は農業生物資源研究所で頂きました]

- 熱帯種

- 幼虫の体系は細くて小さく、幼虫期間が短いものが多い。高温に対し耐性があり、繭は紡錘形で繭綿が多い。多化性です。

[写真の繭は農業生物資源研究所で頂きました]